江进林 | 外语教师对同伴互评的善益性与挑战性感知研究

免责声明:原文载于外语界 2022 年 第 5 期,版权归作者所有,如有侵权,请及时联系删章。

作者

对外经济贸易大学 江进林

摘要

本研究通过对 7 名使用同伴互评的高校英语教师的访谈,探究同伴互评的善益性与挑战性。 研究结果表明,教师十分认可同伴互评的善益性,认为通过互评师生双方在认知、行为和情感维度都发生了积极变化。不过,互评也面临来自教师、学生、班级和学校的四重挑战,涉及教师的互评工作量、学生的投入度和英语水平、班级内部关系、教学回报等因素。 基于教师在评价实践中的探索,研究最后对如何有效实施同伴互评提出了建议。

AI导读

1

文章的主要内容

文章主要探讨了高校英语教师对同伴互评的善益性与挑战性感知。通过对7名使用同伴互评的高校英语教师进行访谈,研究揭示了教师对同伴互评的认知、行为和情感变化,以及在实施过程中遇到的挑战。研究结果表明,教师普遍认可同伴互评的善益性,认为它在学生的认知、行为和情感维度上带来了积极变化。然而,同伴互评也面临来自教师、学生、班级和学校的多重挑战,涉及教师的工作量、学生的投入度和英语水平、班级内部关系以及教学回报等因素。基于教师在评价实践中的探索,研究最后提出了如何有效实施同伴互评的建议。

2

研究背景和意义

随着教育改革的推进,同伴互评作为一种重要的教学评价方式,逐渐受到关注。同伴互评不仅能够促进学生的自主学习和批判性思维能力,还能增强学生的评价素养和合作能力。然而,尽管同伴互评在理论上具有诸多优势,但在实际教学中的应用仍面临诸多挑战。教师作为评价设计的最终决策者,其对同伴互评的态度直接影响互评的实施效果。因此,本研究旨在通过探讨高校英语教师对同伴互评的善益性与挑战性的感知,为有效实施同伴互评提供理论支持和实践指导,推动大学英语教学评价体系的创新。

展开全文

3

研究方法和研究思路

研究采用半结构式访谈的方法,选取了7名来自不同类型高校的英语教师作为研究对象。这些教师均在至少一个学期的写作教学中使用过同伴互评。访谈内容主要围绕教师为何使用同伴互评、如何实施同伴互评、使用同伴互评取得的效果和遇到的问题以及未来是否继续使用同伴互评等问题展开。访谈数据通过内容分析法进行多层级编码,以揭示教师对同伴互评的善益性和挑战性的具体感知。研究思路是通过访谈收集数据,分析教师在实际教学中对同伴互评的认知、行为和情感变化,以及在实施过程中遇到的挑战,并在此基础上提出改进建议。

4

研究发现

教师普遍认为同伴互评在学生的认知、行为和情感维度上带来了积极变化。具体而言,学生的语言知识水平、技能以及可迁移能力(如评价能力、反思能力)显著提升;学习的投入度和主动性增强,与同伴和教师的交流也增加;学生感受到来自同辈的压力,意识到自身的不足,学习态度得到改善。同时,教师的认知、行为和情感也发生了积极变化,教师对互评的“促学”效果有了更深入的认知,投入更多精力进行互评实践,并增强了获得感。然而,同伴互评也面临诸多挑战,包括教师的工作量大、学生的评价素养不足、投入度不够、英语水平有限,以及班级规模大、内部关系松散和学校工作氛围不利等因素。这些挑战对同伴互评的实施效果产生了负面影响。

5

未来的研究方向

可以进一步探讨如何通过具体的教学实践,优化同伴互评的设计和实施。例如,可以开展行动研究,通过设计和实施具体的教学活动,观察和分析这些活动对学生和教师的影响。此外,还可以研究如何通过教师培训和专业发展,提升教师对同伴互评的认知和教学能力。结合质性研究方法,如访谈和课堂观察,可以更深入地了解教师在教学中遇到的困难和挑战,以及学生在同伴互评中的具体表现。最后,未来研究可以关注如何通过政策和制度的支持,推动同伴互评在大学英语教学中的全面实施,为学生的全面发展提供保障。

外语教师对同伴互评的善益性与挑战性感知研究

江进林

1. 引言

同伴互评( peer assessment) 又被称为同伴反馈( peer feedback)、同伴评审( peer review)、同伴编辑( peer editing) 等,通常指学习者以结对或小组形式对同伴的写作提供口头或书面反馈( Yu & Lee 2016)。同伴互评使学生成为评价的主体和积极参与者,具有潜在的促学作用( 金艳 2010),是新时代大学外语教育“ 构建多元评价体系”( 何莲珍 2019:10) 的重要内容。

近年来,同伴互评研究已涵盖感知、过程、结果等多元主题( Chang 2016)。作为同伴互评研究的前沿话题之一,感知是指“ 对同伴互评的信念和态度” ( Chang 2016:81)。同伴互评感知研究多从学生视角出发,教师视角的相关研究较少,而教师的态度直接影响是否使用以及如何使用互评( Panadero & Brown 2017)。鉴于此,本研究将探讨我国实施同伴互评的高校英语教师对同伴互评善益性与挑战性( 益处与挑战) 的感知,并提出应对挑战的建议。

2. 文献综述

已有的同伴互评感知研究多采用问卷调查、日志或访谈,比较学生对互评与师评的态度,发现学生更偏好师评( 如Hu & Lam 2010;Lee 2015),并认同将互评作为师评的补充( 如Tsui & Ng 2000;Lee 2015)。学生对同伴互评的感知兼具积极性与消极性。一方面,学生认为同伴互评能够培养读者意识,帮助他们认识自身不足( Lee 2015),减少对反对意见的恐惧并重建信心( Lee & Evans 2019)。另一方面,学生认为同伴的英语水平不够,评分信度不高;同伴评价过于简单,缺乏具体修改建议( Lee & Evans 2019) 或过于强调局部错误( Tsui & Ng 2000)。

教师是评价设计的最终决策者( Bearman et al. 2017),主导同伴互评实施。然而,教师视角的同伴互评感知研究很少,主要考察了教师对同伴互评优缺点( Adachi et al. 2018) 与适用性的看法( Zhao 2018), 探讨了教师对同伴互评态度的影响因素( Liu & Carless 2006;Zhao 2018)。研究结果表明:第一,教师认为同伴互评既具有诸多优点,也面临不少困难和挑战。同伴互评的优点包括促进同伴互相学习、加深学生对评价标准的理解、培养学生的自主学习能力和可迁移技能等,而挑战则在于耗费时间和精力、学生投入不够、师生评价素养不足、线上同伴互评难以有效开展等( Adachi et al. 2018)。第二,教师认为同伴互评在外语写作课中的适用性不强,对使用同伴互评存在犹豫心理。这是因为学生的英语能力和学习动机较弱,且同伴互评与教师驱动学习的文化相冲突( Zhao 2018)。第三, 相当多的教师抵制同伴互相打分( grading)。究其主要原因,同伴评分的信度不高,学生缺乏专业性,师生权力关系发生变化。研究者建议摈弃同伴打分,将互评过程作为评价目的本身( Liu & Carless 2006)。

已有的教师感知研究有助于了解同伴互评的优缺点与适用性,但也存在一定不足。首先,研究者多关注教师对终结性同伴互评的感知( Liu & Carless 2006),较少涉及教师对评语、建议等形成性互评的感知。其次,研究者多关注教师想象中的同伴互评,比如请受访者设想“ 会不会考虑使用同伴互评” 等问题( Zhao 2018),较少分析教师实际使用互评过程中取得的成效与遇到的挑战。最后,研究对象选取具有局限性。Adachi et al.(2018) 的受访者仅来自澳大利亚一所高校,且主要来自艺术与教育、自然科学、医疗卫生等非外语学科。为弥补已有研究的不足,本研究选取我国实施形成性同伴互评的7 名高校英语教师进行访谈,探究教师如何看待同伴互评的成效和挑战,进而对同伴互评的设计和实施提出建议。

3. 研究设计

3.1 研究问题

本研究主要探讨以下问题:

(1) 高校英语教师认为同伴互评实施具有哪些成效?

(2) 高校英语教师认为同伴互评实施面临哪些挑战?

3.2 研究对象

本研究通过方便抽样法选取了来自4 类高校的7 名英语教师作为受访对象( 见表 1)。受访者包括1 名男性、6 名女性,拥有硕士及以上学位,职称以副教授为主,从事应用语言学研究,教龄5—19 年不等,在至少1 个学期的写作教学中使用过以结对或小组口头/ 书面互评为主的同伴互评。受访者与研究者在学术交流过程中建立了彼此信任关系。

3.3 研究工具

本研究采用半结构式访谈, 根据实际情况调整访谈问题顺序, 并对受访者进行追问( Brinkmann & Kvale 2015)。访谈采取电话访谈和面谈两种方式,涵盖以下主要问题:(1) 您为何使用同伴互评? (2) 您如何实施同伴互评? ( 3) 您使用同伴互评取得了什么效果? 遇到了哪些问题? 如何应对问题? (4) 您今后会继续使用同伴互评吗? 为什么?

3.4 数据收集与分析

访谈前,研究者得到受访者的录音许可,并承诺数据仅用于学术研究。数据收集历时 18天,每次访谈持续1—1.5 小时,总计8.5 小时。

访谈录音逐字转写后,形成150 898字的文本。研究者采用内容分析法( Patton 2015) 对数据进行多层级编码。首先,反复阅读访谈转写文本,寻找与研究问题相关的片段,并概括凝练编码,如同伴互评“ 提升学生评价能力” 等益处。其次,参考 Fredricks et al.( 2004) 的三维学习投入框架( 认知、行为和情感投入),归纳同伴互评的成效。同时,参考 Fulmer et al.( 2015) 的教师评价实践的环境影响因素框架,将教师遇到的挑战分为学校、教师、班级等层面。

4. 研究结果

4.1 教师对同伴互评的善益性感知

受访者认为,通过同伴互评学生在认知、行为和情感维度取得很大进步,教师的认知、行为和情感也发生了积极变化。

4.1.1 学生的认知、行为和情感进步

通过同伴互评,学生的语言知识水平、技能以及可迁移能力( 如评价能力、反思能力) 明显提升;学习投入度和主动性增强,与同伴、教师的交流也增加;学生感受到来自同辈的压力,意识到自身的不足,学习态度得到改善。

在行为维度,学生学习的投入度与自主性明显增强。例如,1 号受访者用“ 他们很热闹” 来形容互评过程。4 号受访者也认为,学生经历了从被动完成互评到主动参与互评的转变:最初 “ 为了分数( 平时成绩) 愿意参与”,到“ 中后期更多关注自己是否能够发现问题,然后提一些意见,进入积极参与的主动学习状态”。互评还加强了学生与同伴、教师的交流。例如,2 号受访者表示互评中有学生会给教师发微信“ 交流一些互评心得”。

在情感维度,互评首先提高了学生的产出意愿。例如,4 号受访者指出,由于学生在互评中有实质性的收获,他们从“ 特别烦” 写作、“ 强迫去做” 转变为“ 愿意去写”。其次,互评使学生感受到同辈压力,增强学习动力。正如5 号受访者所说:“ 同伴学习有时比课堂学习的动力更大一点。他看到别人写那么好,会很紧张。” 最后,互评使学生意识到自身不足,进而改善学习态度。7 号受访者说道:“ 他们意识到自己的问题之后,才会努力学习,会改变。”

4.1.2 教师的认知、行为和情感变化

同伴互评过程中,教师对互评“ 促学” 效果的认知得到提升。访谈数据显示,大多数受访者最初使用同伴互评是因为受到相关文献的启发,认为互评对学生有益。例如,2 号受访者说道:“ 当时看文献,觉得互评比较有用, 可能对学生写作有帮助, 所以开始慢慢探索, 看怎么用。” 在教学中真正实践后,他们发现学生在认知、行为和情感上有不同程度的进步,对同伴互评的认知进一步深入,对其教学效果产生了信念。

教师的互评行为和情感也发生了积极变化。一方面,学生的认真参与激励教师更多地投入互评实践。4 号受访者说道:“ 我们的学生特别认真地参与( 互评),我就会有兴奋感、喜悦感,所以更愿意投入。” 另一方面,学生的努力还增强了教师的获得感。正如 1 号受访者所说:“ 我觉得他们很 enjoy 这个过程……评语中能看到非常丰富的信息。这还是令人非常欣慰的,他们愿意花那么多时间去做。” 正是感动于学生的投入,该教师认为同伴互评“ 是值得的”。

4.2 教师对同伴互评的挑战性感知

使用同伴互评过程中,受访者遇到了来自教师自身、学生、班级和学校的挑战,包括教师的教学和科研任务繁重、互评工作量大;学生缺乏评价素养、投入度不足、英语水平不够;班级规模大、内部关系松散;学校工作氛围不利、教学回报不高等。

4.2.1 教师相关挑战

首先,教师承担着繁重的教学任务,科研压力也较大,从而阻碍教师对同伴互评的投入。例如,1 号受访者感觉“ 忙不过来,手脚都找不着北”。其次,同伴互评需要教师开展大量工作,如培训学生、组织和管理互评、对互评提供及时反馈等。例如,7 号受访者在同伴互评结束后,对每篇作文及学生评价都进行反馈。她认为这种评价模式的工作量大于单纯批改作文,“ 细致程度肯定不一样……学生写的那些点要一个个看,挺花心思的”。

4.2.2 学生相关挑战

首先,受访者普遍反映学生缺乏评价素养。5 号受访者说道:“ 一开始学生也不知道该怎么互评,讨论讨论就没话了。” 其次,受访者均认为,学生投入度直接影响互评效果。正如 3 号受访者所说:“ 有效互评的前提条件是他们认真对待,有投入。” 不过,总是有些学生“ 很快完成( 互评)”,“ 明显地敷衍”(7 号)。再次,受访者均提及,互评效果受学生英语水平的影响较大。水平较差的学生在评价同伴时“ 没什么可说的,因为他们连自己的语言都搞不定” ( 5 号);他们对同伴给予的反馈“ 吸收也不好” ( 4 号)。这表明,英语水平不仅影响同伴互评的质量,还影响学生对同伴互评的理解和吸收。

4.2.3 班级相关挑战

受访者指出,大班不利于开展同伴互评。例如,5 号受访者认为 20 人左右的小班比较适合互评,最多分为5 组,超过25 人分为6 组或7 组互评就“ 有点费劲”。也有受访者提及,班级生生与师生关系影响互评效果。例如,6 号受访者指出,在英语专业老师教过的班级,师生之间会有“ 一定的默契”,互评“ 比较顺畅”。在大学英语课程中,同伴互评则“ 比较难推进”,因为学生来自不同专业,会觉得对方是个“ 过客”,因而“ 没有必要浪费时间”。

4.2.4 学校相关挑战

个别受访者指出,不良的工作氛围不利于同伴互评推广,包括同事的教学模式固化、同事之间缺乏信任等。该教师使用互评多年,希望组建写作教学团队,集体备课并共同开展互评研究。然而,这种想法“ 比较理想化”,因为“ 不是有那么多人愿意立刻使用别人的方法,他们接受新方法的周期很长,抵触的潜意识比较强”。再者,“ 人与人之间的相处不是谈事,更多的是我认不认可你这个人,猜疑、不信任会打消彼此分享的意愿”。

较低的职业回报也限制教师对教学中同伴互评的投入。高校教师需要通过职称晋升以规避转岗或离职等职业风险,而教学上的付出不一定能转化为职称晋升所需的科研成果,从而影响教师对同伴互评的热情和投入。6 号受访者说道:“ 同伴互评的价值到底在哪里? 如果仅仅只是学生受益,而我自身工作的稳定性或者自己发展得不到保障的话,我会犹豫一下。”

5. 讨论

5.1 教师对同伴互评的善益性感知

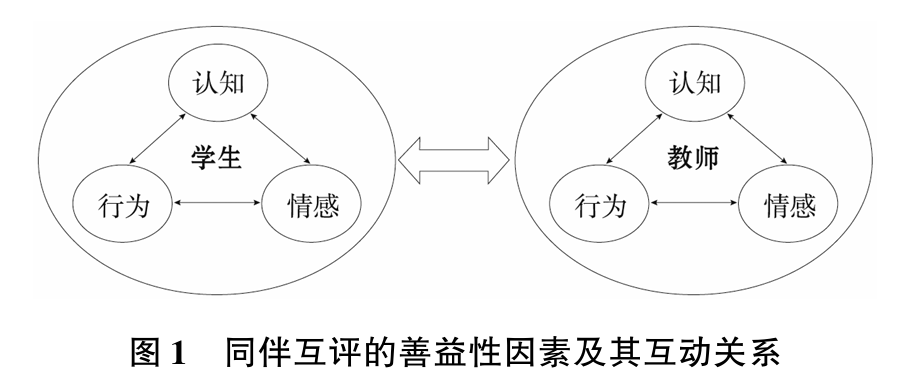

根据教师的感知,同伴互评的效果显著。互评促进了学生认知、行为和情感维度的提升,这些进步也促使教师的认知、行为和情感发生积极变化。教师从学生的进步深刻体会到互评的“ 促学” 作用,并对互评形成了一定的信念。学生的努力和收获使教师更积极地投入互评实践,也增强了教师的获得感。反过来,教师在认知、行为和情感维度的变化又会提升互评的实施效果,利于学生取得更大进步。教师和学生相互影响,共同实现了同伴互评的“ 促学” 和“ 促教” 功能( 见图1)。

本研究结果与已有研究基本一致。首先,研究印证了互评过程能够帮助学生更好地理解评价标准、厘清标准的不确定之处( Yucel et al. 2014;Adachi et al. 2018),并且发现学生在提供反馈过程中可以检验所学知识、避免同伴的错误并向同伴学习,收到反馈后又不断进行反思。已有研究也表明,提供和接收反馈是同伴互评的最根本益处之一( 如 Carless 2013;Nicol et al. 2014)。本研究还发现, 学生作为反馈提供者的收获大于反馈接收者, 这与 Adachi et al.(2018) 的认识一致。

其次,以往研究认为互评有助于培养学生的可迁移能力,如沟通能力、思辨能力、合作能力、评价能力等( 如Reinholz 2016;Adachi et al. 2018)。本研究部分支持以上结论,即互评提升了学生的评价能力和反思能力。同时,学生从被动接收反馈转变为主动实施评价,有助于增强自主学习能力。

本研究也对已有研究的结果进行了补充。已有研究主要探讨同伴互评对学生认知和行为维度的影响,本研究发现互评对学生的情感发展也具有较强的促进作用,如提高产出意愿、增强学习动力、改善学习态度等。同时,受到学生主动投入互评的激励,教师对教学的投入增加、获得感增强。这种师生之间的良性互动有助于构建积极的课堂生态,也是同伴互评“ 促教” 功能的体现。

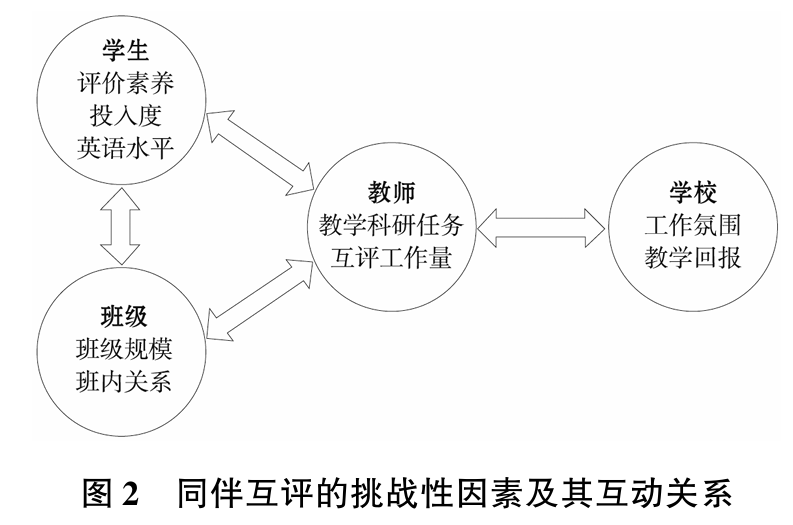

5.2 教师对同伴互评的挑战性感知

根据教师的感知,同伴互评也面临来自教师自身、学生、班级、学校的挑战。挑战性因素具体包括教师的教学和科研任务、互评工作量,学生的评价素养、投入度和英语水平,班级的规模和内部关系,学校的工作氛围和教学回报。诸多因素彼此关联又相互制约,对同伴互评的使用及其效果产生影响( 见图2)。

在同伴互评的挑战性方面,本研究的部分结果与已有研究相符。首先,本研究证实同伴互评增加了教师的工作量。已有研究也发现, 设计和实施同伴互评比较复杂、耗时( Nortcliffe 2012;Adachi et al. 2018)。组织互评、处理互评争议也因课时有限而带来挑战( Berg & Seeber 2016)。

其次,已有研究发现学生缺乏提供和接收反馈所需的评价素养和谦虚品性,不易接受批评( Adachi et al. 2018:302)。本研究部分揭示了这一现象,受访者认为学生缺乏评价素养,但并未提及学生难以接受反馈。这可能与中国传统文化中“ 三人行,必有我师” 的谦虚思维有关,也可能与教师对同伴评价进行反馈有关。

此外,本研究表明学生的投入度是影响互评效果的关键因素。Adachi et al.( 2018) 曾指出,学生因投入度不够,不能基于评价标准认真思考,导致对同伴的评价缺乏批判性,所学流于表面( superficial learning)。为保证投入度,学生需要树立正确的动机,即明白为何进行互评,这对于互评的顺利开展起着至关重要的作用( Adachi et al. 2018)。

以往研究指出,学生评分不如教师评分准确、可信( 如 Hamer et al. 2015);学生评价不被同伴认真对待( Tai et al. 2017);互评可能打破师生之间的权力关系,让师生感到不安( Liu & Carless 2006)。本研究并未发现这些现象,可能因为学生提供的是形成性评价而非分数,并且同伴互评并未完全取代教师评价。

本研究的发现拓展了已有研究的结果。已有研究主要探讨教师和学生相关的挑战性因素,以及宏观教育环境或社会文化带来的挑战,较少提及班级、学校相关的挑战。本研究的受访者作为同伴互评的实践者,提出班级规模和班级内部关系会影响互评效果,不良工作氛围会阻碍教师分享同伴互评方法,教学上的付出难以转化为科研成果也会限制教师的投入。这表明同伴互评受到多个层次教学环境的制约,作用机制具有独特性和复杂性。

尽管同伴互评面临诸多挑战,受访者仍普遍认为其优势占据上风。除了 1 名受访者认为教学投入的回报较低,仍不确信今后是否继续使用互评,其他受访者均十分愿意继续使用互评。这与 Zhao(2018) 的研究结果相反,但该研究的受访者并未实际使用同伴互评,且对互评的了解非常有限,其态度与使用互评的教师不同实属正常。

6. 结语和启示

本研究通过访谈,考察教师视角下同伴互评的善益性和挑战性。研究结果表明:同伴互评对于学生的认知、行为和情感具有明显的积极作用。学生的语言技能及可迁移能力显著提高,学习主动性增强,学习态度得到改善。同时,学生的收获反过来对教师的认知、行为和情感产生影响,同伴互评的促教功能得以发挥。不过,互评也受到来自教师、学生、班级和学校的挑战。教师受到教学和科研任务繁重、互评工作量大的影响;学生存在评价素养缺乏、投入度不足、英语水平欠佳的情况;班级规模大、学校工作氛围不良、教学回报低等也给互评造成了障碍。然而,绝大多数教师对同伴互评的善益性持有坚定的信念,愿意继续使用互评。

本研究对于改进教学管理体系和有效实施同伴互评具有启示意义。同伴互评的顺利实施需要多方协同、持续努力。首先,高校应为同伴互评创造良好条件,如积极构建多元评价体系( 何莲珍 2019),推广以学生为主体的评价,鼓励教师通过“ 传帮带” 等形式开展教学评价改革,并对优质教学和科研成果给予同等程度的认同。其次,教师应发挥主观能动性,在教学中不断反思,优化互评模式。同伴互评能否应对挑战、提质增效,取决于教师如何实施互评。基于受访者的实践经验( 详见江进林 2022),笔者对互评实践提出以下建议:( 1) 互评前充分准备。教师要使学生明确为何以及如何实施互评,并使用挑战性产出任务,增强学生相互学习的意愿。(2) 互评中积极管理。教师可采用小组讨论式互评,依据英语水平将学生归入相应小组,定期调换组员,并随机抽查互评表现,以提高学生的参与度。( 3) 互评后及时跟进。教师应及时对同伴评价提供反馈,促使学生修改作品、开展反思。

本研究也具有一定局限性,未能揭示教师对同伴互评感知的动态变化。未来可通过个案研究探析教师对同伴互评感知的微变化过程,深入揭示同伴互评的促学效果。

编排:张大乐

来源丨外语教师研究与专业发展

明师俱乐部进行编辑整理,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

明师投稿箱

欢迎您把自己的英语教学经验方法、优质教学设计案例、教育心得等和大家分享,可成为明师国际教育研究院的签约作者,更有机会被收录到《明师说》系列正式出版,与40万英语教师共同进步,快来投稿把!

投稿邮箱:mingshijiaoyanbu@163.com,邮件命名为“投稿+作者姓名+手机号”

教学资源、精彩活动、趣味互动

福利折扣、在线咨询

湖南、福建、川渝、浙江

山东、江苏、安徽、江西

北京、上海、山西

河北、河南、天津

湖北、广东

陕西、内蒙

其他地区

请按地区添加明老师, 不要重复添加

评论